※本記事は、労働生産性をテーマにした全10回シリーズの第6回です

労働生産性向上を上げる取組みを行う際に、最後に立ちはだかる「実行・定着」の壁と、それを克服する手法について、述べたいと思います。

結局のところ、労働生産性を上げるには「実行力」がいちばん大切ですよね。継続は力なりです。

これまでの記事で扱った労働生産性向上につながる「仕組み化」「業務の見える化」「ロジックツリー」「時間の使い方分析」「IT活用」は、いずれも改革を進めるうえで重要な要素です。しかし、現場で本当に価値を生むのは“やり切って定着させたとき”です。ところが実務では、「人がいない」「時間がない」「優先順位が曖昧」「やることが多すぎる」などの要因で、計画が止まりがちです。2024年版中小企業白書によると、日本の企業の約99.7%は中小企業であり、中小企業は地域経済を支える主役ですが、特に中小企業は人材確保難・時間制約の影響を強く受けます。加えて、賃上げ・価格高騰・労働力不足というマクロ環境のもと、限られたリソースでも成果を出す「実行力」の重要性は一段と高まっています。

本稿では、(1)なぜ実行が止まるのか(原因)、(2)実行力を強化する具体的なコツ(打ち手)、(3)伴走支援の型(運用の仕組み)を、私の現場経験で効果の高かった手順に沿って整理します。最後に、「人も時間も足りない」現場でも動かすための具体策と、指標設計・可視化のポイントを提示します。

1. 労働生産性が向上しない理由(よくある5つの落とし穴)

目的の曖昧さ:

なぜ、それが必要なのか、十分に理解されていない。以前のコラム 自律型組織による経営・業務改革(まとめ) でも書きましたが、北極星(共通目標)を持ち、腹落ち感・共感を得ることがまず大前提です。

優先順位の設定不足:

ゴールは掲げるが、直近2〜4週間で「何を捨て、何に集中するか」が決まっていない。

役割・責任の不明確さ:

誰が、いつまでに、どの粒度でやるかが曖昧(タスクの粒度が大き過ぎる)。

リズムの欠如:

定例のチェックイン(進捗・課題解消・次アクション決定)の場がない/形骸化している。

信頼・安全性のなさ:

報告できない・相談しにくい雰囲気。心理的安全性が低く、早期の軌道修正が効かない。Googleの大規模研究(Project Aristotle)でも、心理的安全性はチームの有効性に直結する重要因子と位置付けられています。Google re:Work – ガイド: 「効果的なチームとは何か」を知る

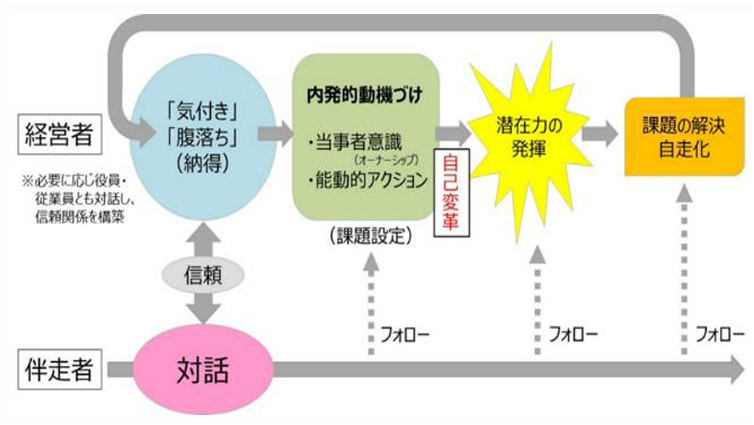

戦略〜実行の“すき間”は多くの企業で生じますが、埋めることで大幅なパフォーマンス向上が見込めることが指摘されています。また、中小企業庁が定義する「経営力再構築伴走支援ガイドライン」でも、「気付き・腹落ち→課題設定→自走化」を重視する伴走モデルが整備され、課題設定型の支援が定着に有効と記されています。

2. 労働生産性向上につながる実行力強化の10のコツ(現場で効果があった順)

① 業務効率化のため「小さな一歩」に分解し、90分以内のタスクに落とす

- タスクの最小単位を30〜90分に分解。着手障壁を下げ、週次の進捗可視化が容易になります

- WBS(Work Breakdown Structure)の設定は、“成果物(納品物)起点で階層的に分解すること”が原則。これにより漏れなく作業範囲をカバーできます

② 「やめることリスト」でリソースを空けて、人時生産性を上げる

- 「追加でやる」前に、やめる/頻度を落とす/自動化する/外出しで実行余力を捻出。製造現場でよく用いられるECRS(Eliminate・Combine・Rearrange・Simplify)の原則は、優先的に削る/組み替える視点を与え、リソース創出に直結しますが、サービス業や間接業務への適用も有効です。ものづくりの現場トピックス | キーエンス

- ITでの置き換え(自動集計・テンプレ化・ワークフロー化)は、時間創出に直結します(シリーズ第5回参照)

③ 定期チェックインで労働生産性アップ

- 進捗・課題・次アクションを15〜30分で回す“マイクロ会議”。ミーティング目的=障害除去と意思決定に限定

- チェックインの高頻度化は、関係性・エンゲージメント・パフォーマンスに好影響が報告されています(ハーバードビジネスレビューの論考や実務研究では、“毎週 or 隔週”の1on1/チェックインが推奨されている)What Matters: Why we don’t grade OKRs weekly

- OKR(Objectives and Key Results)は、組織や個人の目標設定と進捗管理のためのフレームワークですが、OKRの運用でも“定期チェックイン”が成果の肝とされています

④ “進まない理由”を一緒になくす(伴走パートナーが必須)

- チェックインは“報告会”ではなく課題解決の場。阻害要因(他業務の割込み、承認待ち、情報不足)をその場で解消

例:承認フローの短縮、テンプレ配布、権限委譲、他部門調整の肩代わりなど

⑤ 労働生産性指標の見える化で動機づけ

- 短期KPI(週次):実行率、着手率、サイクルタイム、滞留件数

- 中期KPI(月次):手戻り率、処理量(スループット)、工数削減、リードタイム短縮

※KPIは、最大5指標までに絞ると運用負荷が下がります - 可視化は「やった意味の実感」を生み、次の行動意欲を高めます(PDCAの“C/A”を回す土台)。中小機構J-Net21の経営ハンドブックでも改善定着と生産性向上にPDCAが欠かせないと解説しています。J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

⑥ リーダーシップ=“共にやる”姿勢+約束の実行

- 指示・詰めよりも、障害除去/意思決定の迅速化/資源配分で背中を押す

- 心理的安全性を損なう言動(叱責・皮肉・吊し上げ)は厳禁。相談→早期修正の文化を

- 前職でも「Fail early, Fail often」が推奨されていました。たくさんトライして、失敗する中から、成功が生まれるという考え方です

⑦ 労働生産性向上には経営層のコミットが必須

- 週次レビューの冒頭5分で、経営トップが方針と優先順位を再確認。現場は“本気度”を感じ、判断がブレません

- 重要論点はその場で決裁し、待ち時間をなくします(ボトルネック潰し)

⑧ “現場に合う粒度”で標準化する方法

- テンプレ(議事メモ・チェックリスト・課題ツリー・スイムレーン図など)を最小限で統一

- 標準化は完璧主義より実用優先。使って直す(“軽量標準”)で定着を促します

⑨ クロス部門の“合わせ”を先にやる

- 連携が必要な案件は、役割・責任の明確化(RACI:責任分担表)を先に決めます。後追い調整の手戻りを削減できます

- 情報連携は単一の最新版(シングルソース)として、集約します

⑩ “短い実験→学び”で成功体験を量産し、労働生産性をアップ

- 2〜4週間の小規模パイロット→効果検証→横展開を行います

- 成功事例は社内で即共有→称賛→再現までを1セットにします。共有・称賛のフィードバック文化は、前職でも強力に推奨されていました

3. 労働生産性向上につながる伴走支援の型(フォーマットと運用)

実際の伴走支援で作る型(フォーマット)をいくつかご紹介します。

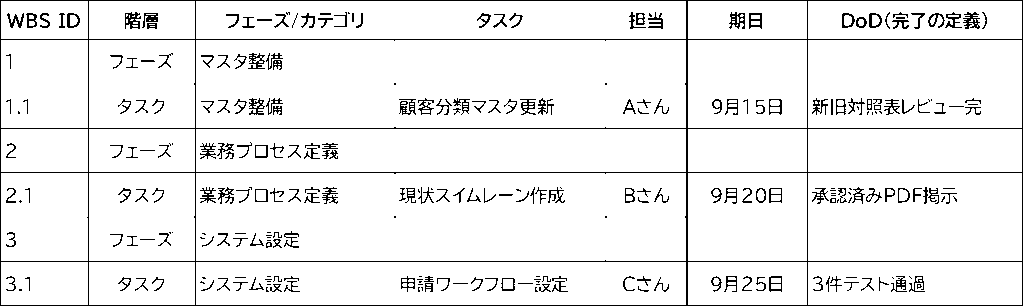

3-1. WBSを共に創る(着手前の要)

- 成果物(To-Be)から逆算し、第3階層までの粒度に分解

- 各タスクに担当/期日/完了条件(Definition of Done)を付与します

WBSひな型(抜粋)

※WBS Work Breakdown Structure(作業分解構成図)

3-2. 週次チェックイン運用(アジェンダ定型)

- 所要15〜30分、同じ曜日・同じ時間で固定

- アジェンダ:

(1) 先週のDoD達成件数/未達理由(5分)

(2) ボトルネックの特定→その場で解消(5〜10分)

(3) 来週の約束:新規DoD・担当・期日(5分)

(4) 称賛・学び共有(2分) - 形式知化:スプレッドシート/タスク管理で全員が見える状態に

- 研究・実務の両面で、高頻度なチェックインはエンゲージメントや成果に好影響。やり過ぎればマイクロマネジメントになるため、目的を“障害除去と意思決定”に限定します

3-3. PDCAの“C/A”を仕組み化

- 週次:実行率(%)・滞留数・サイクルタイムを自動集計→A(action)を即決

- 月次:KPIのトレンド評価→重点テーマ更新

- J-Net21の経営ハンドブックでもPDCAの定着が生産性向上の要と解説されており、実行確認と中身評価を分けるなど、実務的なコツが示されています

3-4. 信頼を生むリーダー行動(伴走者・社内リーダー共通)

透明性:意思決定理由と優先順位を共有

即応性:障害報告→24時間以内に一次回答

称賛と学び:小さな成功の“公開称賛”と失敗の非難禁止(学び化)

根拠:心理的安全性の高いチームは、報連相が早く、学習が速い

こうやって言葉で書くのはたやすいですが、繰り返しですが継続的な「実行」は、困難を伴います。改革・改善プロジェクトが失敗に終わるのは、こうしたきめ細かい約束ごとを守れないからだと思います。実は近道!「型づくり」が改革成功の秘訣です。その伴走役として、私のようなコンサルタントが存在する価値があるのかな、と思っています…

お悩みでしたら、是非ご相談ください。

4. 「人がいない/時間がない」現場は仕組み化がポイント

具体策として、下記のようなポイントがあります。

時間の先取り:

週次チェックインを最優先の固定的予定にする(欠席ゼロの運用)

置き換え発想:

会議体の統合、報告書→ダッシュボード置換、紙→フォーム化

“90分の原則”:

まとまった時間が取れない現場でも、プロジェクトを進める時は90分で設計する(生体リズム仮説の中央値。60分だと議論が足りず、120分だとだらつきが出やすい。あくまで経験則からくる目安で、ケースバイケースである)

テンプレ×自動化:

議事メモ・チェックリスト・SOPは1枚に集約、集計は関数・RPAで自動

段階展開:

2週間パイロット→学び反映→全社展開。完璧主義を封印し、短い実験→学びを回す

5. 労働生産性向上につながる伴走支援フロー(90日モデル:例)

90日ワンサイクルで改革を実行し、定点観測しながら、回していきます。

1週目:設計

- WBS共創(To-Beから逆算/DoD付与)

- KPIとダッシュボードの初期設計(実行率・滞留・サイクルタイム)

- リスク・前提・“やめることリスト”合意

2~11週目:運用

- 週次チェックイン(15〜30分固定)

- 障害の即時解消(承認・資源・順序の再設計)

- 月次レビュー(KPIトレンドと重点更新)

12週目以降:定着化

- 標準類の軽量整備(テンプレ最小化)

- 成功事例の横展開(内製トレーナー指名)

- 自走化条件の確認(伴走→定期監査へ移行)

※ 伴走は「課題設定→腹落ち→自走化」に重心を置くことが、推奨されています。中小企業庁:経営力再構築伴走支援ガイドライン

6. 労働生産性向上のKPIと可視化(先行指標×結果指標)

- 先行(Leading):実行率、着手率、滞留日数、承認リードタイム、1on1実施率

- 結果(Lagging):工数削減%、リードタイム短縮%、手戻り率、品質KPI、顧客満足

- ダッシュボードは“3色(緑・黄・赤)”と矢印(↑→↓)で直感的に把握できるとよい

- OKR連動:四半期OKRは週次チェックインで追跡し、月次で重点見直し

※OKR(Objectives and Key Results)は、「目標」とその達成度を測る「主要な成果」を組み合わせて、組織や個人が向かうべき方向と具体的な成果指標を明確にする目標管理手法。KPIと似ていますが、OKRで目指す方向を決め、KPIで進捗を細かく測定・管理するといった役割分担をします。

7. 労働生産性向上につながらない失敗パターンと対策

- 会議が情報報告会になる → 障害除去と意思決定にフォーカス。資料は事前共有しておくことがポイントです

- タスク粒度が大き過ぎる → “90分以内”に再分解

- 称賛欠如で続かない → 小さな成功をオープンに称賛する

- 心理的安全性が低く相談が遅い → リーダーが“失敗の学び化”を宣言し実践する。実際に、失敗を評価指標に入れている中小企業もあります

8. 自身の経験に照らしてみて

改めて、こうして整理してみると、これまでの企業経験や現在の中小企業向けの伴走支援でも、思い当たる節だらけです。自身のマネジメント経験の中でも、管理職になりたての時は、強権発動で“やらせる”文化を強要していた気がします。それでは、皆がついてこないことを実感してからは、相手の立場に立って考えながら、どうやってこれを実行し、定着し、組織として成功に導く“皆で考える文化”を創れるか、熟考するようになりました。

そのような中でも、

- 目的を示すこと(北極星、ゴール)

- 計画を立てること(WBS)

- 実行を根気強くフォローすること(進捗管理)

- 心理的安全性を保ち、動機づけをこまめに行うこと(モチベーション)

は、常に意識して伴走支援を行うようにしています。

以前に書いた 自律型組織による経営・業務改革(まとめ) も是非ご覧ください。

労働生産性向上のまとめ:実行は「仕組み・リズム × リーダーシップ・信頼」

労働生産性を上げるために「実行力」を高めるカギは、

(1)小さな一歩への分解(WBS)

(2)週次チェックインの固定運用

(3)成果の見える化とPDCAの定着

(4)信頼に根ざしたリーダーシップ

です。

“人がいない/時間がない”現場でも、やめることリスト→90分タスク→週次決め切りの設計で、着実に前進できます。伴走者は外部の“先生”ではなく、一緒に壁を取り除くパートナーとして関わる。これが、計画倒れを断ち切り、成果を積み上げる最短ルートと考えています。

善コンサルティングオフィスでは、実行・定着に重きを置いた伴走支援を行っております。ぜひ一度ご相談ください。