※本記事は、労働生産性をテーマにした全10回シリーズの第2回です

はじめに

企業の「労働生産性を上げたい」という声を受けて現場を訪問すると、必ずと言っていいほど最初に感じるのは、「業務の全体像が見えていない」ということです。

この「見えていない状態」のまま、生産性を上げようと改善活動を始めても、問題点・課題が整理できていないため、効果的な打ち手は見えてきません。なぜ「業務の見える化」が必要なのか、どのように進めるべきなのか、そしてそれがどのような成果を生むのか。今回は、実際の支援事例を交えてご紹介します。

1. 労働生産性を上げるには「業務の見える化」が必須

以下、目的と効果をご説明します。

(1)属人性の排除と業務の標準化

「その作業は〇〇さんしか分からない」「長年の勘とコツでやっている」といった状況は、属人性が高い証拠です。このような業務は、担当者が不在になると途端に停滞し、品質もばらつきやすくなります。業務を見える化し、手順や判断基準を明文化することで、誰でも同じように遂行できる仕組みが整い、業務の標準化が進みます。

(2)無駄の発見と再構築

業務の流れを図解することで、「あれ、この手続きは二重になっていないか?」「この承認は本当に必要なのか?」「いつもここがネックで、先に進まない。待ち状態になる」といった無駄に気づくことができます。見える化は、「何をしているか」ではなく「なぜそれをしているか」を問うきっかけになります。多くの企業で、業務をたどると「昔からの慣習でやっていた」という工程が見つかり、それをやめるだけで生産性が上がるケースも少なくありません。

(3)コミュニケーションの質が向上する

業務の流れや関係性が図で共有されると、部署間の理解が進み、「相手の立場や目的を意識した動き」ができるようになります。これにより、部門間の連携ミスや二重対応も減り、スムーズな業務運営が実現します。

2. 労働生産性を上げるための「業務フローと課題ツリー」

”現状把握”と”原因分析”の両輪が必要です。以下、ご説明します。

(1)業務フロー(業務プロセスフロー)

業務フローとは、業務全体の流れを工程・ステップで大まかに表したものです。業務プロセスフローは、各業務フローをプロセス単位で詳細化し、入力・出力や条件分岐を含めて設計したものになります。普段は業務フローレベルで記載し、わかりやすく「業務フロー全体図」とよんでいます。

例えば、「受付 → データ入力 → 承認 → 発送」のように、一連の流れを矢印やブロックで視覚的に示すことで、各ステップのつながりやボトルネックを明確にします。

活用ポイント:

・現状分析(As-Is)の出発点として使える

・ボトルネックの把握や処理時間の見積もりに有効

・属人化・重複・非効率業務の洗い出しに向く

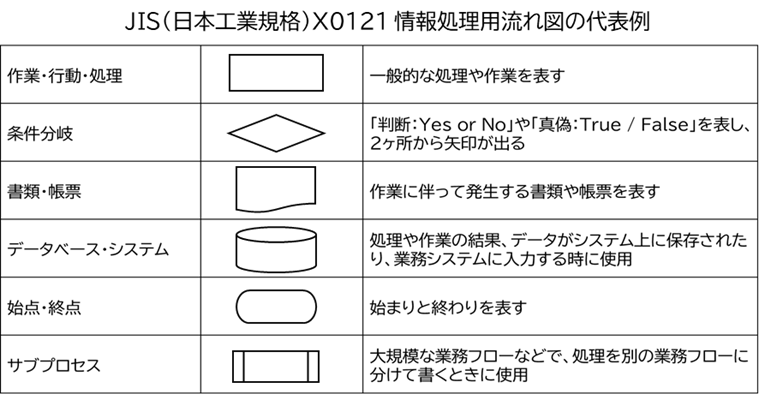

私が、中小企業のご支援で業務フローを書く際は、再現性や変更を容易にするために、できるだけ簡易で「だれでもわかる」ように、極力「図記号」は最小限にしています。下記に例をお示します。業務フローの書き方をアドバイスしている本はいくつもありますが、私はこのくらいでないと皆が理解できないし、後で自社メンバーで修正しようとしても複雑で出来なくなくなると考え、簡易なものにしています。なぜなら、私のご支援テーマは「ご支援先の社員の自律化」だからです。ただ、これを元にフローを描きだすだけでも一苦労ですが…

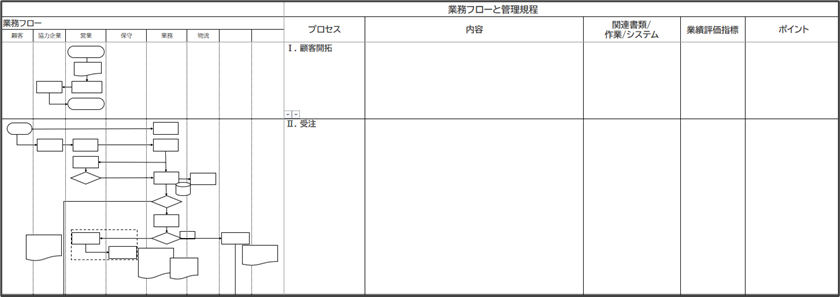

この図記号を元に、部署ごとに業務の流れを表現していきます。そして、フローだけではなく、業務手順を明文化、関連システム・帳票の明記、業績管理指標の設定をして書き込み、A3一枚で業務の全体図を表現できるようにしています。これは、中小企業診断士養成課程時代に学んだ三小田先生のプロセスフローダイヤグラムという手法を参考にしています。詳しくお知りになりたい方は、『マネジメントの仕組みを創る・磨く』(文芸社)をご覧ください。

プロセスフローダイヤグラム(例)

(2)課題ツリー

一方、課題ツリーは「目的・はたらき(機能)」を起点に、その目的を実現するための手段(サブ機能)を階層的に整理する図です。私が習得しているバリューエンジニアリング手法では、これを機能系統図と呼んでおりますが、経営課題を抽出するのに、少し簡易版にして活用しています。

「目的 → 手段 → さらにその手段…」という形で分解していくことで、本質的な改善ポイントが浮き彫りになる利点があります。バリューエンジニアリングは、機能とコストの関係で価値向上を図る手法で、古くはGE社のマイルズ氏が生み出したものですが、経営の価値向上を図る場面でも有効です。私は支援先で、マインドマップを使って、この課題ツリーをつくるワークショップを行っています。全体を俯瞰でき、後から振り返る際も理解しやすい課題の体系図ができあがります。

活用ポイント:

・「なぜそれをしているのか?」という問いに強い

・改善案の妥当性を検討する場面に適している

・ロジックツリー的思考展開に向いている

(3)併用が効果的

実務では、「現状の業務はフローで把握し、改善すべき機能は課題ツリーで掘り下げる」といったように両者を併用することで、より立体的な改善の検討が可能になります。

3. 「業務の見える化」から着手して労働生産性を上げた事例

ケース:福祉関連企業(社員数300名・訪問系サービス中心)

ある福祉関連企業では、業務負荷の偏りや非効率が課題となっていました。管理職の多くは「煩雑すぎる」と感じており、現場スタッフも「無駄な書類が多い」「デジタル化が進んでおらず、非常に非効率」と不満を抱えていました。ここで、業務の見える化を起点に改革を支援しました。

ステップ①:業務全体の管理規程・文書体系の整理

まず、既存の規程類や業務手順書、各種帳票を棚卸しし、どのような業務がどの文書に紐づいているのかを可視化。文書が重複していたり、現場で使われていないマニュアルも多く存在していました。この整理によって、「どの業務にどのルールが必要か」を再構成する基盤が整いました。

ステップ②:業務プロセスフローを作成(As-Is)

次に、現行の業務をヒアリングしながら「業務プロセスフロー」を作成。

例)訪問前の準備業務

「予定表の確認 → 車両の手配 → 介護記録の準備 → 持参物の確認 → 出発」

実際はより複雑ですが、この可視化により、「そもそも誰が何をどこでやっているのか」が部署を越えて共有され、担当業務の重複や手戻りが見えるようになりました。

ステップ③:業務改善検討会を実施し、改善点を抽出

現場メンバーを交えて、プロセスごとに「やめられること」「簡略化できること」「システム化できること」を議論。

例)訪問記録の二重記入(紙+Excel)を廃止し、モバイル端末でリアルタイム入力に変更。

このような改善案が、多くの現場スタッフから提案されました(実際はこれから導入します)。

ステップ④:新業務プロセスフローの作成(To-Be)

改善内容を反映した「新しい業務フロー(To-Be)」を作成し、役職ごとの業務範囲や責任も明確化しました。これにより、担当者の入れ替わりにも強い組織となり、新人スタッフの教育時間が平均2日短縮され、早期戦力化につながりました。

ステップ⑤:教育の実施と実行支援

最後に、To-Be業務に基づく教育マニュアルを整備し、ロールプレイング形式の研修を実施。特に若手スタッフからは「全体像が分かって動きやすくなった」「業務部門からは、営業からの依頼内容の質が上がり、手戻りが少なくなった」という声が上がりました。

労働生産性を上げる「業務の見える化」のまとめ

業務の見える化は、単なる図解ではありません。それは、現場の課題を見つけ出し、組織としての共通理解を築き、そして生産性を高めるための“第一歩”です。属人的だった業務が誰でもできる形になり、無駄が整理され、業務の質とスピードが向上する。こうした成果を生むためには、「業務を描く」ことから始めてみてください。

次回は、「見える化の次に何をすべきか?」をテーマに、改善を現場に根付かせるためのマネジメント手法をお伝えします。

善コンサルティングオフィスでは、企業の改革・改善プロジェクトの実行支援をお手伝いしています。仕組み化・定着化まで、社員のように、一緒に作り上げていく取組みを行っています。