※本記事は、労働生産性をテーマにした全10回シリーズの第3回です

はじめに

業務の見える化から「課題の見える化」へ

前回の記事では、業務を可視化することの重要性と、その具体的な手法について解説しました。業務の流れを把握し、ボトルネックやムダを明らかにすることで、改善の第一歩を踏み出せるようになります。

しかし、業務を見える化しただけでは、効果的な改善に至らないこともよくあります。なぜなら、課題の抽出が表面的なものにとどまってしまい、本質的な原因や上位の目的が見えにくいからです。そこで今回は、業務の見える化に続く次のステップとして、「課題の構造化と本質の抽出」に役立つフレームワーク―ロジックツリーをご紹介します。筆者が習得しているVE(バリューエンジニアリング)の考え方を活かした「機能系統図」をベースに、現場で使いやすく簡略化した手法を実例とともに解説します。支援先では、課題ツリーという表現にしたワークショップをよく開催しています。

1. ロジックツリーとは 簡単に説明します

ロジックツリーとは、課題を「なぜ?(Why型)」または「どうやって?(How型)」といった視点で分解し、階層的に整理する図解手法です。問題の構造をツリー(木)のように見える化することで、課題の本質や解決策が整理され、チーム内の共通理解が進みます。

① ロジックツリーの種類

- Whyツリー(原因分析型):「なぜ売上が伸びないのか?」など、問題の原因を深掘り

- Howツリー(手段分解型):「どうやって営業力を高めるか?」など、目的達成の手段を整理

この手法は、コンサルティングや業務改善の現場だけでなく、企画立案や目標管理の場面でも有効です。

2. VEの機能系統図とは何か

VE(Value Engineering:価値工学)は、「製品やサービスに必要な機能を、最小限のコストで達成し、価値向上を図ること」を目的とした分析手法です。製品開発や業務設計の場面で、機能価値を最大化するために活用されてきました。近年では、その考え方を経営にも活かす取り組みがさかんに行われています。ちなみに、ここで言う「機能」とは、対象とする製品やサービスが持つ「目的・働き・役割」のことで、物理的なファンクションとは異なるVE的な考え方になります。

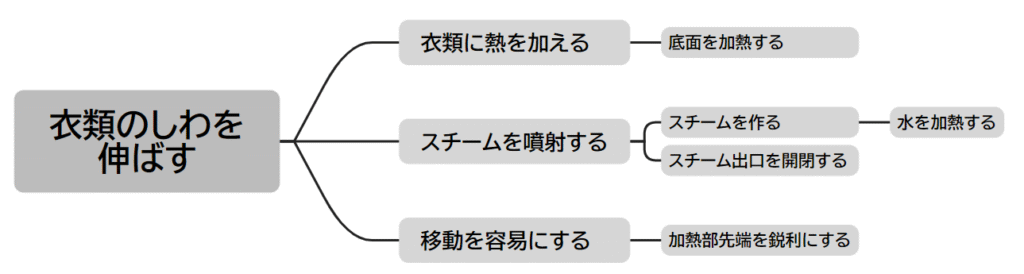

VEの中で中心的な役割を果たすのが「機能系統図」です。これは、最上位の目的を起点として、その目的を達成するために必要な機能や手段を階層的に分解し、全体像を構造的に整理する図です。たとえば、『スチームアイロン』を例にすると、最上位の目的が「衣類のしわを伸ばすこと」であり、その下に「衣類に熱を加える」「スチームを噴射する」「移動を容易にする」といった手段が続きます。さらにそれぞれの手段を細かく分解していくと、「底面を加熱する」「スチームを作る」「スチーム出口を開閉する」といった詳細機能にまで落とし込まれます。このように、目的から手段を順にたどることで、「なぜこの機能が必要なのか」「どの機能がコストに見合う価値を持っているのか」を客観的に分析できるのが、機能系統図の強みです。

筆者自身も、製造業のVE研修や業務プロセス改革の支援の中で、この機能系統図を活用してきました。業務全体の目的を再確認しながら、不要な工程や重複した機能を見直すことで、シンプルかつ効果的な改善案を導き出すことが可能になります。機能系統図は元々モノづくりにおける分析手法ですが、その「目的から手段へ」という思考は、業務や組織課題を整理する際にも非常に有効です。

3. 労働生産性向上に効果的なVEの機能系統図とロジックツリー

VE(バリューエンジニアリング)における機能系統図は、「目的-手段」の関係を整理し、製品や業務の機能価値を見極めるための図解ツールです。

①共通点

- いずれも階層構造を持ち、上位→下位の関係を視覚化

- 最上位の目的を起点に、構成要素(手段・要因)をブレイクダウンする

②相違点

| 項目 | 機能系統図 | ロジックツリー |

| 目的 | 機能の分解と価値分析 | 問題・課題の構造化 |

| 用語 | 目的・手段 | Why/How・課題・要因 |

| 使用場面 | VE手法、製造・開発 | 業務改善、企画、戦略立案 |

VEの機能系統図とロジックツリーを組み合わせた問題解決は、労働生産性向上に極めて有効です。

私はこれまで、多くの企業現場でVE(バリューエンジニアリング)の手法である機能系統図を用いて、業務や製品の「目的と手段」を整理し、全体像を明らかにしてきました。機能系統図は、複雑な業務や工程を分解し、「本来何のためにこの作業を行っているのか?」という視点から価値を見直すのに非常に有効です。

一方、ロジックツリーは、その機能の中で発見された課題や改善ポイントに対して、より具体的な解決策を構造的に整理するのに適した手法です。課題の原因を深掘りするWhy型や、目的を達成する手段を整理するHow型を使い分けることで、行動につながる打ち手が見えてきます。

私は、この2つの手法をシンプルで実務に適した形にアレンジし、支援現場で実践してきました。そして、これまで支援したすべての企業において、労働生産性の向上につながる効果を確認することができました。

つまり、VEの「目的―手段」の視点で業務全体を整理し、その上でロジックツリーによって具体的な改善策へと落とし込む。この一連の流れが、実行可能で成果につながる生産性向上の道筋になると確信しています。

4. 労働生産性を解決するためのロジックツリーの作り方とポイント

ロジックツリーを効果的に活用するためには、いくつかの基本ルールがあります。

①作成ステップ

- 最上位の目的や問題を設定

- 例:「営業生産性を上げたい」「クレームを減らしたい」

- 目的に対する手段や原因を分解

- 目的に対する手段があり、手段がまた目的となり、その下位に手段がある

- 下位から上位(何のために)

- 上位から下位(どうやって)

- 階層構造で整理

- 原則、3~5階層が目安。深掘りしすぎると実行性が下がる

- 論理をチェック

- 両面から、矛盾がないように往復しながらツリーを作り上げていく

②記載のコツ

- 動詞+名詞で簡潔に(例:商談件数を増やす、提案資料を改善する)

- 抽象と具体のバランスを意識(下位に行くほど具体になる)

- 実行可能性のあるレベルまで落とし込む

③ワークショップを行う時のルール

- 出来るだけ多くのアイデアを出すために下記4点を守る

- 自由奔放、批判厳禁、アイデアの量を求む、相乗りOKとする

支援先で口癖のようにこの4つの呪文を唱えていると、場の雰囲気が柔らかくなり、自由闊達なアイデアが生まれてきますので、やってみてください!

5. 支援事例:現場でのロジックツリー活用

ある中堅製造業

「受注から出荷までのリードタイムが長い」という課題がありました。現場ヒアリングと業務フロー可視化の後、課題ツリーワークショップを実施しました。

①ワークショップの進め方

- 各部署から担当者を集め、共通の目的を設定(例:リードタイム短縮)

- ロジックツリー形式で現状の課題を目的-手段の関係で出し合う

- 課題の深掘りと分類を通じて、真のボトルネックを抽出

②得られた効果

- 部門間での認識のズレが明確化

- 対症療法的な改善から、根本的な業務改革への意識転換

- 自発的な改善提案の創出

ある福祉関連企業

経営課題の抽出に活用しました。

「5年先を見据えて、いま、何に取り組まなければならないか」をテーマに課題ツリーワークショップを実施しました。

①得られた効果

実施する前は、売上とコストがフォーカスされていましたが、顧客と従業員の観点で目的が抽出され、「顧客満足度」と「従業員満足度」で、「売上」と「コスト」を挟み撃ちするツリーが出来上がりました。先日、ちょうど1年経ってツリーを振り返りましたが、実施できたこと、課題としてまだ残っていることが明示され、さらなる経営改革に取り組んでいるところです。

6. マインドマップツール(XMind)の活用

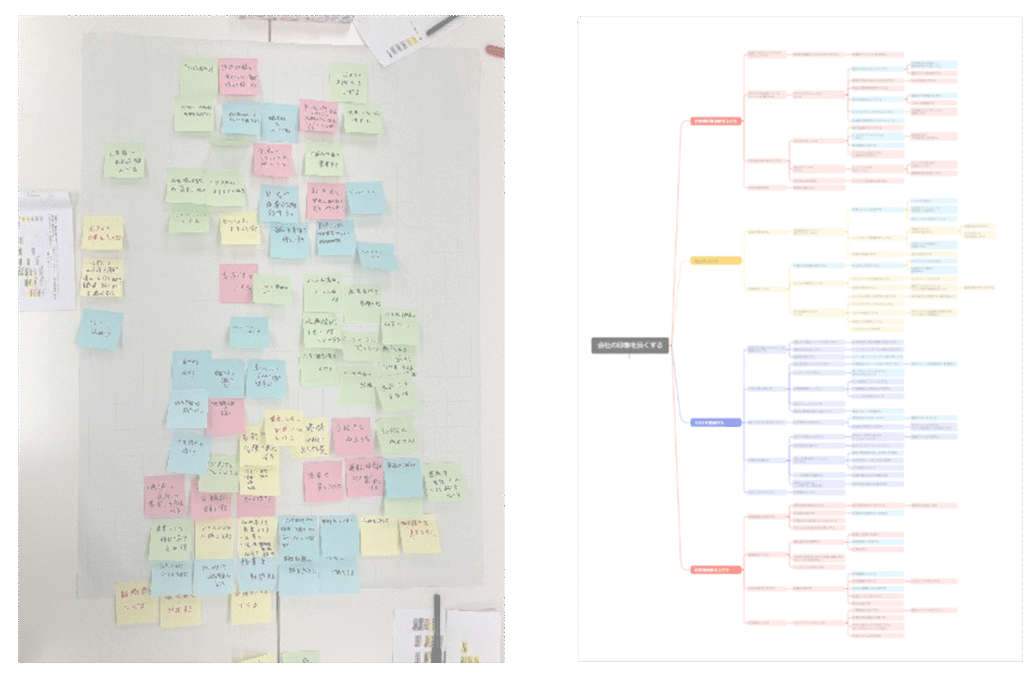

ワークショップを行う時は、ロジックツリーを紙とふせんで作成しています。まとめの段階では、筆者はXMindというマインドマップツールを活用しています。マインドマップツールは、少し検索してもたくさん出てきますので、ご自身で使いやすいものを選んでみてください。

①XMindのメリット

- 無料である程度使える(基本機能で十分)

- ロジックツリーのテンプレートがあり簡単に作成可能

- 階層構造の整理や色分けで視認性が高い

- 作成後のPDF化や画像出力も簡単

②活用のポイント

ワークショップ後の成果物をそのまま関係者に共有可能

ワークショップ例(ふせんを使ったブレインストーミング→マインドマップによるアウトプット)

7. まとめ:ロジックツリーで経営課題を構造的にとらえて労働生産性を上げる

ロジックツリーは、単なる問題解決のためのフレームワークではありません。課題を構造的に整理することで、経営の目的と現場の行動をつなぐ「思考の橋渡し」として機能します。これは、組織内の対話を促し、部門を越えた共通理解を生む上でも重要な役割を果たします。

業務を見える化して終わるのではなく、「その業務で何が課題なのか」「どこに改善余地があるのか」を課題として見える化することが、生産性向上の第一歩です。ロジックツリーを使えば、こうした課題の因果関係や構造を整理し、ムダ・ムリ・ムラの根源にある本質的な問題に焦点を当てることができます。

その結果、場当たり的な対応ではなく、再現性と実行性のある改善アクションにつなげることができるようになり、現場での生産性向上に直結します。

ロジックツリーは、「考える力」と「動かす力」をつなぐ経営ツールとして、まさに実務の中で活かす価値のある方法だといえるでしょう。

次回は、整理された課題が「どの業務」「どの時間帯」「どの部門」で発生しているのか、といった視点で、時間の使い方にフォーカスしながら、労働生産性向上の鍵となる「時間の見える化」について解説していきます。

善コンサルティングオフィスでは、企業の改革・改善プロジェクトの実行支援をお手伝いしています。仕組み化・定着化まで、社員のように、一緒に作り上げていく取組みを行っています。